Por: Ferrán P. Vilar (Mientras Tanto)

El texto que sigue corresponde a un artículo escrito por amable

invitación de la revista Mientras Tanto, al que he añadido algunas

ilustraciones. Recomiendo además la lectura de los demás artículos del ejemplar, dedicado

a ‘Los límites del crecimiento: Crisis Energética y Cambio Climático’, a cargo

de Antonio Turiel, Roberto Bermejo, Hermann Scheer y Richard Heinberg

Cuando pronuncio conferencias sobre cambio climático siempre comienzo

señalando que nos encontramos frente a un tema maldito. Es maldito por las

limitaciones físicas, atávicas, psicológicas y culturales que nos impiden, no

tanto la comprensión de sus mecanismos, sino la propia percepción del problema

(

1). Es maldito por la gran cantidad de malentendidos que

residen incluso en personas con cierto conocimiento de los orígenes, dinámica y

eventuales respuestas a la cuestión.

Es maldito porque las únicas respuestas con

alguna verosimilitud de eficacia significan un cambio tan sustancial en el

status quo que requerirían, previamente, incluso una reconsideración de

los valores fundacionales de nuestra civilización. Finalmente, en un vano

intento de autojustificación, me refiero a

la maldición del

conferenciante. Desde luego una parte de los oyentes escuchará de mí

aseveraciones que no quiere oír, pero que debe conocer. Pero otra, la

ecologista, puede levantar también, frente a algunas de mis afirmaciones, sus

defensas intelectuales. Ambos serán movidos por la emoción antes que por la

razón. Al final, mis conclusiones serán (probablemente) apreciadas, pero

afirmaciones tan extraordinarias habrían requerido fundamentaciones

extraordinarias por lo que, inexorablemente, no tendré bastante con el tiempo

que los organizadores me han adjudicado a pesar de mis denodados esfuerzos de

síntesis. Confío que la longitud que me han otorgado para este texto y la

posibilidad de incluir referencias permita salvar este inconveniente, siquiera

de forma parcial.

Me propongo aquí mostrar la incorrección de las siguientes afirmaciones:

1. Es posible estabilizar el clima a las condiciones actuales e incluso

revertir la perturbación causada hasta ahora en tiempo útil

2. Para reducir la magnitud de la crisis climática basta con la reducción de

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

3. La reducción del empleo de combustibles fósiles supondría una disminución de

la temperatura media de la Tierra

El comportamiento sistémico

Estamos programados culturalmente para suponer linealidad en los fenómenos. A

doble causa corresponde doble efecto. A doble unidad de tiempo se producirá una

respuesta doble si la perturbación se mantiene constante. Una de las primeras

cosas que aprendemos en nuestra infancia es la tabla de multiplicar, paradigma

de la proporcionalidad. Sin embargo, tanto los fenómenos de la naturaleza como

los sociales, y desde luego la interacción entre ambos, tienen carácter

sistémico y, por tanto, evolucionan exponencialmente.

Un sistema contiene, de forma general, lazos de retroalimentación. En ellos,

el efecto resultante (respuesta) de una causa (perturbación del sistema) produce

a su vez una variación en la intensidad de la propia causa que la produce, de

tal forma que el efecto bien resulta atenuado (denominada retroalimentación

negativa, porque resta), bien aumentado (retroalimentación

positiva, porque suma). Esta sola característica está en el origen de la

forma exponencial, o sea no proporcional, de la evolución de la respuesta a la

perturbación. Se ha demostrado que somos muy torpes al evaluar las respuestas

exponenciales más simples y, en particular, somos especialmente insensibles al

exponente (

2).

También sabemos que en el sistema climático de la Tierra

predominan de forma abrumadora los lazos de retroalimentación positiva, en los

que el efecto amplifica la causa

[1]. Además, un

sistema contiene, de forma general, retardos, lo que significa que puede

transcurrir un lapso de tiempo entre la aparición de la perturbación y la

manifestación de la respuesta.

En el caso del sistema climático, la perturbación son los gases de efecto

invernadero (GEI), notablemente el dióxido de carbono, y la respuesta se suele

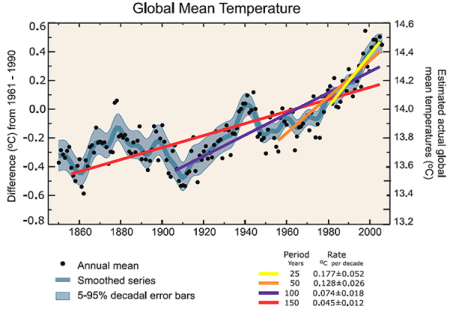

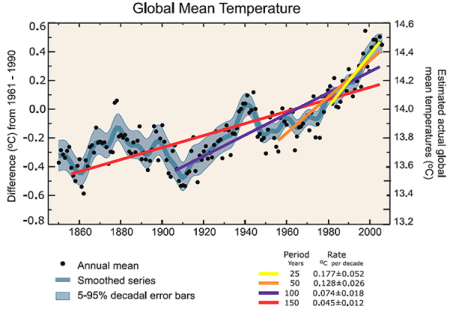

medir en términos de temperatura media de la Tierra. La figura adjunta muestra

la evolución exponencial de esta respuesta: la inclinación es mayor cuanto más

cercano en el tiempo es el intervalo considerado (

3).

Evolución de la temperatura desde mediados del siglo XIX. Los puntos negros

son los valores de temperatura, y las líneas coloreadas son aproximaciones

lineales calculadas en tres intervalos distintos que terminan en la actualidad.

Se observa como, cuanto más cercano es el intervalo, mayor es su pendiente, lo

que está en consonancia con la evolución exponencial. Fuente: IPCC, 2007.

Por su parte, el retardo tiene lugar debido a la presencia de los océanos y

de las masas de hielo, cuya elevada inercia térmica ejerce una función de

moderación, aunque sólo temporal. Se estima que la temperatura actual

corresponde a la composición de la atmósfera de hace entre 5 y 50 años (

4), aunque

algunos autores declaran un retardo incluso superior. En consecuencia, los

impactos más severos del cambio climático serán experimentados por las personas

hoy más jóvenes y por quienes todavía no han nacido, todas ellas con limitadas o

nulas posibilidades de defender sus derechos. Así, éstos, junto a las de las

personas que vayan a vivir durante los siglos y milenios venideros, resultan

depender exclusivamente de nuestras decisiones del presente (y del pasado). Este

hecho, inédito en la historia a este nivel de magnitud, plantea enormes retos

desde un punto de vista estrictamente ético.

Equilibrio, estabilidad

y sistemas de control

Un sistema puede tener uno o varios estados de equilibrio (o ninguno). En esa

situación, el sistema se mantiene estable medido en sus

variables de

estado. Por ejemplo, distintas combinaciones de concentración de GEI,

temperatura, nivel del mar y cantidad de vapor de agua en la atmósfera pueden

suponer estados de equilibrio distintos. Pero es importante tener en cuenta que

no todos los estados de equilibrio que uno pueda imaginar son posibles, lo que

puede demostrarse matemáticamente de forma inequívoca.

Por su parte, cada estado de equilibrio tiene su

margen de

estabilidad, a saber, la cantidad de perturbación que puede soportar

alrededor del estado de equilibrio en cuestión. Dentro del margen de

estabilidad, el sistema acabará volviendo al estado de equilibrio si cesa la

perturbación, o fijado en un valor algo distinto al de equilibrio, pero

alrededor de él. Pero si esa perturbación es superior al margen de estabilidad,

el sistema,

autónomamente, cambiará de estado de equilibrio, adquiriendo

vida propia durante el régimen transitorio de paso de un estado a otro.

En la analogía del Titanic, un estado de equilibrio es el navío a flote antes

del impacto contra el iceberg, y otro estado de equilibrio es el navío en el

fondo del mar. No hay estados de equilibrio intermedios.

La

analogía con el Titanic permite además evidenciar el

comportamiento exponencial. Una vez desestabilizado, el navío comienza a capotar

de una forma que, al principio, parece proporcional al tiempo. Sin embargo, el

hundimiento se va acelerando hasta que se hunde por completo con gran rapidez.

Junto a la lentitud del fenómeno climático, que no estamos atávicamente

programados para percibir como amenazante, el hecho de que los comportamientos

exponenciales sean casi proporcionales en sus inicios dificulta enormemente la

percepción de la magnitud del problema por parte del público.

Una de las principales dificultades del

pensamiento sistémico es la

definición de los contornos del sistema. De forma general, cuanto más se amplía

el ámbito en el que ocurren los sucesos, se advierte la participación de un

mayor número de variables. Siguiendo con la analogía, en el ‘sistema Titanic’ el

umbral de estabilidad, según señaló el ingeniero jefe, era la inundación de

cuatro camarotes. Con cuatro camarotes se podía resistir, estableciendo un

sistema de control que, por ejemplo, contuviera la entrada de agua

mediante compuertas u organizando un comando que la achicara a medida que el

agua iba embarcando. Pero se inundaron cinco, lo que le llevó a predecir el

hundimiento subsiguiente en términos de

certeza matemática (

5). Pero si

en lugar de considerar el navío aisladamente tomamos en consideración el sistema

navío + océano + iceberg, conviene darse cuenta de que, incluso antes del

momento en que la tripulación advirtiera el peligro, es posible afirmar que el

Titanic, dada su velocidad, estructura y sistema de control, se iba a hundir

irremediablemente. De alguna forma,

ya estaba hundido. La superación de

los umbrales de estabilidad suele tener lugar de forma totalmente

silenciosa.

No es posible, hoy por hoy, afirmar categóricamente que el umbral de

estabilidad del sistema climático de la Tierra haya sido ya superado. Tampoco es

posible afirmar lo contrario. Como veremos más adelante, es incluso arriesgado

afirmar que el planeta se haya encontrado en un estado de equilibrio climático,

inherente al sistema, durante los últimos 10.000 años, aunque bien es cierto que

sus parámetros se han mantenido notablemente estables. De haberse perdido esta

estabilidad, a lo único que podemos aspirar es a analizar la viabilidad de

diseñar e implementar un

sistema de control que mantenga constante algún

parámetro, por ejemplo la temperatura media. Pero hay que hacerlo

a

tiempo.

Emisiones, concentración e interacciones

El

pensamiento sistémico requiere de una adecuada comprensión de la diferencia

entre flujos y acumulaciones, conceptos que muy a menudo se confunden. Incluso

personas del mayor nivel intelectual reflexionan erróneamente violando, por

ejemplo, el principio de la conservación de la masa. En un conocido ensayo

realizado a estudiantes y doctores del Massachussets Institute of Technology,

particularizado al ámbito climático, se confirmó un buen número de estudios

anteriores realizados sobre personas altamente cualificadas, incluyendo

responsables de grandes empresas. En ellos se puso de manifiesto la dificultad

de la mayoría de ellas para analizar correctamente el funcionamiento del sistema

climático en sus aspectos más elementales cuando se solicitaba una reflexión

cualitativa y no se les permitía emplear las herramientas analíticas y

matemáticas convencionales (

6). Así, el comportamiento de la mayoría de las personas

analizadas llevaba a deducir que éstas creían que, mientras las emisiones

siguieran aumentando, el cambio climático empeoraría pero que, si las emisiones

dejaran de crecer, el clima se estabilizaría.

Cuando se les permitía hacer uso de un simulador con el que analizar las

consecuencias de sus acciones, los que eran capaces de establecer estrategias

correctas de contención sólo lo hacían cuando estaban muy cerca del límite de

tiempo disponible (

7). Se

evidenció así la dificultad de percibir los tiempos de retardo de los sistemas

en general, y del climático en particular y, con ello, la baja probabilidad de

realizar acciones correctivas con anticipación, cuando su coste es inferior. De

modo que en la realidad, dados los inevitables márgenes de incertidumbre en el

caso climático, la probabilidad de creerse erróneamente a tiempo de actuar es,

pues, significativa.

Lo que perturba el sistema climático no son las emisiones, sino la

concentración resultante de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera.

Es preciso tener en cuenta que, por su parte, la Tierra absorbe, tanto en los

océanos como en la biosfera, una parte de las emisiones antropogénicas. La

absorción de GEI por parte de la Tierra supone alrededor de la mitad de las

emisiones, si bien su capacidad de ser sumidero disminuye con la concentración y

algunos subsistemas pasan a ser emisores netos a partir de cierto nivel de

temperatura. Ya hoy en día, algunas zonas del mar Báltico se han convertido en

emisoras

netas de dióxido de carbono (

8). Las prácticas agrícolas actuales constituyen también una

fuente neta de emisiones de GEI, en particular óxidos de nitrógeno.

A este respecto se suele utilizar como ilustración la analogía de la bañera.

Supongamos un recipiente con el desagüe abierto y también el grifo. Si el caudal

de salida del grifo es superior a la capacidad de desagüe, el nivel de la bañera

aumentará. Es posible reducir el caudal del grifo pero, mientras el caudal de

desagüe siga siendo inferior al del grifo, el nivel de agua de la bañera seguirá

aumentando.

En el sistema climático, el flujo son las emisiones y el acumulador es la

atmósfera, que medimos en forma de concentración de GEI. Medimos las primeras en

términos de gigatoneladas de CO2 al año, y la segunda en partes por millón en

volumen (ppmv). Para ‘estabilizar’ la concentración de GEI a un valor

determinado (pero no el clima, dados los retardos) sería preciso emitir gases a

la atmósfera al mismo ritmo al que la Tierra es capaz de absorberlos. Sólo por

debajo de este valor de emisiones la concentración podría comenzar a disminuir,

salvo que algún subsistema terrestre se haya convertido ya en emisor neto lo

que, por otra parte, está previsto que suceda en los años 2020 (

9).

En este punto conviene distinguir entre los distintos GEI. A diferencia de

casi todos los demás gases (metano, ozono troposférico, óxidos de nitrógeno,

algunos CFC y HFC, etc), el CO2 remanente tiene un tiempo de residencia en la

atmósfera que se mide en decenas de miles de años

[2] (

10). Este

hecho está en la base de la

irreversibilidad del cambio climático (

11), y nos

informa de que, a todo lo que podemos aspirar, es a intentar frenar el proceso

en curso.

La estrechez del margen disponible

Por este motivo, para tener alguna posibilidad de evitar la superación del

umbral de estabilidad del sistema, medido en términos de aumentos permanentes e

intolerables del nivel del mar durante siglos que cambiarían radicalmente

la faz del planeta – umbral estimado hoy en alrededor de 1,0 ºC (

12) en

términos de temperatura media relativa al promedio de la era

preindustrial

[3] - la reducción de las emisiones

de CO2 debe de ser

absolutamente drástica. Se estima que, en 2050,

debería haber sido reducida, como mínimo (

13), a

una décima parte de las actuales. Esto conseguiría estabilizar la

concentración de CO2 en la atmósfera. Para ello sería necesaria una reducción

del 6% anual, empezando

no más tarde de 2013 (

12).

Izquierda: Evolución del CO2 atmosférico si las emisiones se reducen al 6%

anual comenzando en 2012 y se produce una reforestación que consigue retirar 100

GtC de la atmósfera, en el período 2031-2080. Se observa que la reducción al

valor necesario apenas se produce antes de 2150; Derecha:

Evolución del CO2

atmosférico si las emisiones continúan BAU y se produce una reducción del 5%

anual comenzando en 2020, 2030, 2045 y 2060.

Dado que es posible comparar el empleo de energía con el producto interior

bruto podemos estimar que, de no producirse una sustitución masiva y rápida de

los combustibles fósiles por sistemas alternativos de generación de la misma

energía

útil, este requerimiento equivaldría a una reducción necesaria

del PIB mundial del mismo orden de magnitud. Supongamos un 5% si se consigue

mejorar la denominada

intensidad de carbono en la producción energética

que, por lo demás, actualmente está aumentando debido a un empeoramiento de la

eficiencia energética (

14) y a una

contribución creciente del carbón en el

mix eléctrico. Este es el valor

que se considera como límite por debajo del cual lo que resulta severamente

afectado es la estabilidad del sistema social.

En este sentido se menciona la

unión de las Alemanias anteriores al fin de la guerra fría, que supuso, tras la

reunificación, una reducción de este orden de magnitud – si bien sus impactos

sociales resultaron amortiguados por encontrarse en un entorno de fuerte

crecimiento económico internacional (

15). Esta

situación debería tener lugar de forma planificada a lo largo de 40 años

consecutivos,

a nivel mundial[4]. Cómo se

distribuya el esfuerzo resulta ser un problema ético y político, pero no

físico.

Es cierto que las energías alternativas pueden contribuir a mitigar este

impacto, pero sus características intrínsecas (intermitencia, baja tasa de

retorno energética) generan dudas muy razonables sobre su capacidad para aportar

una sustitución efectiva alrededor de los niveles actuales (

16). En la

improbable hipótesis de que fuera posible un despliegue masivo sin violar las

leyes de la termodinámica se generarían problemas de escala y de interferencia

que, o bien invalidarían el optimismo tecnológico inicial, o bien crearían

nuevos problemas cuya solución no se vislumbra a día

de hoy (

17,18,19).

Esta necesaria reducción de emisiones, sin embargo, no sería suficiente para

mantener una perturbación del sistema climático dentro de límites tolerables. La

concentración actual de CO2 en la atmósfera, superior ahora a los 390 ppmv, ha

rebasado el nivel de 350 ppmv que, hoy por hoy, se considera como límite máximo

(

20). Es

posible que, si el rebasamiento presente no dura

demasiado, los retardos

del sistema permitan que la energía acumulada no llegue a aumentar lo suficiente

como para iniciar la fusión (y derrumbamiento)

imparable de las grandes

masas de hielo del planeta. De ser así, el nivel del mar llegaría a superar en

75 metros (!) al actual (

21), cosa

que se iría produciendo durante siglos de aumento permanente. Se darían además

episodios súbitos difíciles de anticipar, por lo menos con los conocimientos del

presente y los del futuro previsible.

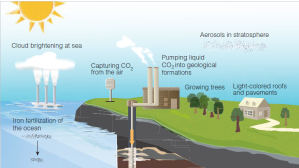

Para evitarlo es imprescindible retirar de la atmósfera el exceso de carbono

actual. Contrastadas ventajas e inconvenientes de las distintas opciones, el

mismo trabajo de referencia liderado por James Hansen

[5] que señala la necesidad de reducir las emisiones al

6% anual con carácter inmediato apuesta por la reforestación masiva,

reforestando

todo lo deforestado en los últimos 150 años, así como

cambiar las insostenibles prácticas agrícolas actuales y convertir esta

actividad en un sumidero de carbono. También se estima necesario al empleo de

plantas de generación de energía eléctrica a base de biocombustibles (sólo a

partir de residuos agrícolas o forestales), pero

necesariamente con

secuestro geológico del CO2 resultado de su combustión

[6]. Este trabajo está firmado por 14 eminencias

científicas de todo el mundo

[7].

Otra de las características de un sistema retroalimentado es la emergencia de

comportamientos contra-intuitivos.

El cielo no es lo que era

El

pacto de Fauto. Los humanos han gozado de los frutos de la revolución industrial

y han evitado al mismo tiempo un gran coste en cambio climático mediante el

efecto enfriador de los aerosoles del carbón. El pago se produce cuando la

humanidad se da cuenta de que resulta intolerable el crecimiento exponencial de

la contaminación atmosférica que sería necesario para una contínua mitigación

del calentamiento debido a los gases de efecto invernadero

Uno de los malentendidos más flagrantes del problema climático se refiere a

la creencia de que la reducción del empleo de combustibles fósiles, y en

particular la reducción o eliminación de las centrales térmicas generadoras de

energía eléctrica a base de carbón, supondría una disminución de la temperatura

media de la Tierra y contribuiría, así, a mitigar la crisis climática.

Ciertamente, la clausura de las centrales térmicas de carbón y gas natural

supondría una reducción muy sustancial de las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Sin embargo, la mayoría de centrales térmicas emiten otros gases, resultado de

las impurezas del carbón y de la combustión incompleta. Entre éstos se

encuentran, de forma destacada, los compuestos de azufre. Éstos, al combinarse

con el vapor de agua, forman el ácido sulfúrico de la conocida lluvia ácida, y

generan micropartículas sólidas (aerosoles).

Este tipo de aerosoles tiene una propiedad singular en relación a los demás

gases y partículas con los que contaminamos la atmósfera reguladora del clima.

No sólo no añaden efecto invernadero sino que, por el contrario, reflejan parte

de la luz del sol hacia el espacio. Así, la irradiación solar promedio que hoy

alcanza la superficie de la Tierra es significativamente inferior a la que

recibiríamos de no existir estas centrales de carbón. Es lo que se conoce como

el efecto de ‘oscurecimiento global’ que, en algunas zonas de la Tierra (EE.UU.)

ha llegado a suponer una disminución del 10% en la radiación solar (

22), si

bien este efecto ha sido mitigado en las dos últimas décadas pero, en cambio, se

prevé que pueda volver a aumentar a corto plazo (

23). De no

existir este efecto de apantallamiento se estima que la temperatura media de la

Tierra sería, ya hoy, sensiblemente superior a la actual, con consecuencias

dramáticas.

El hecho de que el azufre causante de la lluvia ácida y distintos problemas

de salud sea a su vez un protector térmico constituye una de las ironías del

sistema climático, una especie de

pacto de Fausto. Si bien la temperatura

ha ido creciendo desde los inicios de la revolución industrial, en los 30 años

posteriores a la segunda guerra mundial el crecimiento térmico se detuvo, para

reiniciarse a finales de los 70 con nuevos bríos. El motivo no fue otro que

inicio del crecimiento económico exponencial, que requirió del despliegue

generalizado de miles de plantas térmicas de generación de energía a base de

carbón. Éstas, que iban aumentaron la concentración de CO2 en la atmósfera,

producían a su vez grandes cantidades de aerosoles de azufre, hasta el punto de

compensar el forzamiento de los GEI, que actúan con menor inmediatez. En los

años 70, como resultado de la alarma ciudadana respecto a la lluvia ácida,

muchos países establecieron una normativa por la cual las empresas eléctricas se

vieron obligadas a filtrar el azufre. Esto produjo una reducción sensible del

efecto de apantallamiento y, como resultado, la temperatura reinició su

aumento.

En los Estados Unidos la normativa se aplicó únicamente a las centrales

nuevas, con lo que todavía muchas centrales siguen emitiendo azufre y

apantallando el planeta, si bien su efecto de compensación ya no alcanza a

neutralizar el efecto del CO2. Pero en la mayoría de los países del mundo, y

desde luego los de industrialización reciente, esta normativa es, todavía hoy,

inexistente, o bien no se aplica.

La importancia de este fenómeno reside en el hecho de que el carbón debería

ser el primero de la lista a la hora de reducir el consumo de combustibles

fósiles. Esto es así debido a que, por unidad de energía producida, la cantidad

de emisiones de CO2 generadas por la combustión de carbón es casi el doble del

caso en que esa misma cantidad de energía se obtiene a partir de la combustión

del metano (gas natural)

[8]. En este sentido es

importante saber que, si bien el CO2 se mantiene en la atmósfera de forma

virtualmente indefinida ejerciendo su efecto invernadero, la vida media de estos

aerosoles troposféricos es de sólo unos pocos días, pasados los cuales han

decaído a la superficie. Si su concentración atmosférica sigue aumentando es

solo debido a la producción continuada y creciente de electricidad,

principalmente en las centrales de carbón sin protección. Ocurre entonces que,

de clausurarse éstas (o incorporar protección), la temperatura, en lugar de

disminuir como podría suponerse, en realidad aumentaría a medida que fuera

desapareciendo el efecto de apantallamiento.

Ciclistas a 100 km de Pekín (Getty Images)

Cuál fuera a ser el incremento de temperatura resultante sin la presencia de

estos aerosoles reflectantes es algo sobre lo que la comunidad científica no ha

dicho todavía la última palabra. El campo específico de los aerosoles, dada su

amplia variedad, su distinta intensidad y signo de forzamiento, la dificultad de

aislarlos para ser analizados separadamente, su mezcla con el polvo atmosférico

de origen natural y su intervención necesaria en la formación de la nubosidad,

resulta ser, en el marco del conjunto de la ciencia del clima, el que mayores

márgenes de incertidumbre atesora todavía. En todo caso está claro que todos los

aerosoles, salvo los de azufre y algunos nitratos en menor medida, añaden efecto

invernadero. En particular la carbonilla orgánica o mineral, cuyo origen se

encuentra en la actividad de cocción con leña en los países más tradicionales,

como la India, en los incendios forestales, espontáneos o producto de la

deforestación voluntaria, y en los motores diesel.

Con todo, en los distintos trabajos de investigación a este efecto de

apantallamiento se le responsabiliza de ocultar entre 0,9 ºC y 3,0 ºC (refs.

24 y

25

respectivamente). Además, la curva de probabilidades no es simétrica, sino que

está decantada hacia los valores superiores (

26). La

única forma de reducir este margen de incertidumbre consiste en efectuar

mediciones por satélite, pero los que están actualmente en servicio no están

preparados para la misión y los dos últimos satélites de observación climática,

el Orbiting Carbon Observatory y el Glory, dedicado este último al análisis de

los aerosoles de forma específica, por algún motivo no llegaron a alcanzar la

órbita prevista y yacen ahora en el fondo del mar.

¿Significa esto que el problema no tiene solución? Todavía no, pero lo

complica extraordinariamente. Una forma de compensar el enfriamiento producido

por los aerosoles al ir reduciendo la combustión de carbón sería reducir todavía

más el nivel de CO2 pero, si en 2050 las emisiones de este gas deben ser, como

máximo, un 10% de las actuales, y bajando, no nos queda margen. La única

alternativa es la reducción de los demás gases de efecto invernadero distintos

al CO2, así como del otro tipo de aerosoles, que añaden efecto invernadero.

Se da la circunstancia de que el efecto de calentamiento del conjunto de

todos esos otros gases resulta ser comparable al efecto de enfriamiento estimado

de los aerosoles (

27). De

modo que si, a medida que se van clausurando las centrales de carbón para

reducir el CO2, consiguiéramos una reducción paralela de las emisiones de todo

lo demás, ambas acciones podrían compensarse, siquiera parcialmente. Nos damos

cuenta de que este requerimiento necesario añade nuevos grados de dificultad a

la tarea ya hercúlea de reducir las emisiones de CO2 al nivel requerido,

constriñendo adicionalmente el espacio de salidas a la crisis climática. Además,

las interacciones entre esos gases complican más el panorama pues si, por

ejemplo, se produjera una reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno,

aumentaría el calentamiento provocado por el metano y el ozono, con los que el

nitrógeno reacciona, resultando así parcialmente neutralizado el efecto de

reducción de esos otros GEI (

28).

Eficacia

de los comportamientos personales

Un malentendido similar, ampliamente generalizado, se refiere a los

comportamientos

personales. Creemos que por reducir nuestro consumo

energético contribuimos a evitar nuestra parte del calentamiento global. Esto es

así pero, en las circunstancias actuales de mercado

libre de los

combustibles fósiles, la disminución del consumo supone una reducción del precio

de estos materiales. Esta reducción permitirá el acceso a este tipo de energía a

quienes hasta entonces no tenían acceso al mismo, con lo que las emisiones que

yo no realice serán emitidas por otros. Así es la globalización.

No estoy diciendo que no se deba reducir el consumo de energía. Hay muchos

motivos para hacerlo, entre los que la equidad y el comportamiento ejemplar

ocupan lugares preferentes. Pero, a diferencia de la creencia general, estas

acciones no tiene impacto alguno en la cuestión climática mientras el precio de

los combustibles fósiles dependa de la demanda y el esfuerzo no sea generalizado

en (casi) todo el mundo. Si usted desea comportarse de forma climáticamente

responsable, hágase vegetariano. Una vida vegana durante 70 años evita la

emisión de 100 toneladas de CO2

equivalente (

29).

A este respecto, una posibilidad interesante que parece abrirse paso es la de

establecer un impuesto creciente al carbono, hasta llegar a unos 100-150

€/tonelada de CO2. La totalidad de la recaudación obtenida en cada país podría

ser repartida de forma equitativa entre la población lo cual, además de disuadir

del empleo de combustibles fósiles a nivel global y convertir en competitivas

otras fuentes de energía, permitiría una redistribución de riqueza en función de

la responsabilidad climática de cada individuo o grupo. Por su parte, los

mercados de carbono actuales de la Unión Europea, y el recientemente establecido

en Australia, no parecen cumplir con el objetivo declarado de reducir las

emisiones de forma efectiva, contrariamente a las

apariencias.

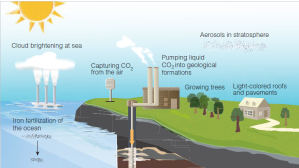

Contra-geoingeniería al rescate

En estas

circunstancias, dada nuestra actual incapacidad para adaptarnos y funcionar en

el marco de los límites marcados por el sistema físico-biológico del planeta,

nos empeñamos, a mi entender inútilmente, en soluciones que promuevan la

situación inversa: que sea el planeta el que se adapte a nosotros. Desde luego,

la fe en la tecnología parece haber adquirido tintes de religión.

Así, se están desarrollando, algunas con cierto secretismo, investigaciones

en el reciente campo de la geoingeniería. Una de las que cuenta con mayor

predicamento consiste, precisamente, en rociar periódicamente la estratosfera

con compuestos de azufre, aprovechando así sus propiedades de contención del

calentamiento global y el mayor tiempo de residencia de los aerosoles a esa

altura.

La geoingeniería será reciente como disciplina científica, pero desde luego

llevamos siglos sometiendo el planeta a experimentos geofísicos no controlados,

entre los que el empleo de la atmósfera como inmenso vertedero de todo

subproducto que no sea sólido o líquido, y las alteraciones masivas en el uso de

la tierra (deforestación, fertilización artificial, entre otras) son sólo

algunos de los forzamientos globales más conocidos. Mejor sería denominar a

estas intervenciones planetarias con el término

contra-geoingeniería. En

definitiva, la solución de reducción inmediata de emisiones y reforestación

masiva que proponen los científicos liderados por James Hansen es una forma de

contra-goeingeniería. Podemos denominar

débil o

benigna a este

tipo de intervención planetaria, por contraposición a las contra-geoingenierías

fuertes (inyección de azufre en la estratosfera, fertilización marina,

espejos orbitales, etc.). Todos ellos no son otra cosa que distintos

sistemas

de control del clima de la Tierra

Hoy por hoy, a nadie en sus cabales se le debería ocurrir la utilización de

estas técnicas

fuertes. Sus inconvenientes superan, con mucho, a sus

eventuales ventajas, y no es previsible que se pueda llegar a evitar la

aparición de fenómenos inesperados de gran poder destructivo: con el clima

global no es posible realizar experimentos previos (

30).

Es interesante a este respecto conocer la hipótesis planteada a principios de

la pasada década por Walter Ruddiman, que va tomando cuerpo. Este investigador

sénior de la Universidad de Virgina se preguntó por los motivos de la

estabilidad climática de los últimos 10.000 años en las condiciones

preindustriales, desconocida en toda la historia geológica del planeta, también

en los interglaciales anteriores. Ha sido durante este período de estabilidad

climática cuando se han desarrollado todas las civilizaciones, lo que

difícilmente pudo producirse con anterioridad dados los cambios permanentes de

la temperatura y del régimen de lluvias, y las continuas variaciones del nivel

del mar, del orden de decenas de metros

[9][9].

Hacia un nuevo estado de equilibrio,

nada confortable

Uno de los estados de equilibrio de la Tierra parece ser la condición glacial

(

31).

Las perturbaciones cíclicas más significativas de la radiación solar que incide

sobre la Tierra (y de su distribución) son debidas a los cambios en la posición

relativa del planeta respecto al sol, que resultan reforzadas por los cambios

subsiguientes en las concentraciones de CO2 y metano por ellas inducidos. Este

forzamiento, en lo que podemos entender como un

fallo de regulación,

aparta temporalmente al planeta de esa condición de equilibrio, situación que

denominamos interglacial, en la que nos encontramos

[10][10]. Sin embargo, el sistema tiende de forma

natural hacia una nueva glaciación una vez restablecidas las condiciones

anteriores.

En esas estábamos cuando, al descubrir el fuego, y producirse una situación

de inseguridad alimentaria, nos dimos cuenta de que era más fácil cazar las

fieras incendiando el bosque y situándonos estratégicamente en su trayectoria de

huida que ir tras ellas de forma activa. Según Ruddiman, la emisión de gases de

efecto invernadero que esa combustión produjo habría detenido temporalmente el

proceso natural de re-enfriamiento, lo que permitió la sedentarización, la

adopción de la agricultura y, con ella, el aumento de la población. Este aumento

necesitó más campos de cultivo, lo que se conseguía a su vez incendiando más

bosques. Más adelante, hace unos 5000 años, los cultivos de arroz de la China,

con sus importantes emisiones de metano, un GEI mucho más potente que el CO2 a

efectos climáticos, siguieron manteniendo el clima en una situación estable.

Desde entonces no hemos cesado en la deforestación ni en los cultivos, lo cual

habría permitido mantener constante la temperatura media de la Tierra. Para

mantener este estado, el sistema climático habría sido controlado por la

humanidad de forma

totalmente inconsciente con solo pequeñas

oscilaciones, generalmente regionales, atribuidas a la

variabilidad

natural del sistema alrededor de esta situación (

32).

Si esta verosímil hipótesis resulta confirmarse, nos informaría de que el

confortable estado climático que estamos abandonando no corresponde a punto de

equilibrio alguno sino, simplemente, a un sistema en una situación estable dado

que

estaba siendo sometido a control.

Sin embargo, el desentierro y combustión de la materia fósil habría supuesto

un cambio cuantitativo excesivo en la cantidad de dióxido de carbono vertido a

la atmósfera, lo que habría detenido el proceso latente de enfriamiento, e

invertido el proceso.

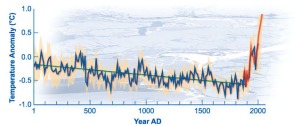

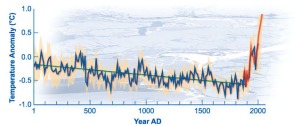

Evolución de la temperatura en el Ártico en los últimos 2000 años. A partir

de mitades de 1800 se inicia un aumento que altera bruscamente la tendencia al

enfriamiento (Kaufman et al, Science, 2008)

La figura muestra la temperatura en el Ártico en los últimos 2000 años, cuya

evolución estaría en favor de la hipótesis (

33). Ahora

habríamos perdido el control, y el sistema puede haber adquirido vida propia

hacia un nuevo estado de equilibrio, pero ahora más caliente. ¿Cuál sería este

nuevo estado de equilibrio?

Habría que remontarse al denominado Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno

(MTPE), hace nada menos que 55,9 millones de años. Si bien las condiciones

geológicas del momento, desde el punto de vista de la actividad volcánica y la

distribución de los continentes, eran bien distintas, el MTPE nos ofrece una

situación en la que el planeta está tan caliente que ha perdido todo el hielo de

Groenlandia y la Antártida, el nivel del mar es pues unos 75 metros superior al

actual, y en el mar se han extinguido alrededor del 50% de las especies, tanto

debido a su calentamiento como a su acidificación por disolución de parte de la

gran cantidad de CO2 presente en la atmósfera. Muchos de los restos de caimanes

y de otras especies tropicales encontrados en el Ártico son de aquella época (

34). Esa

situación acabó relativamente

pronto en términos geológicos, pues duró

sólo entre 30.000 y 170.000 años (

35).

Todo apunta a que podríamos estar dirigiéndonos hacia ese escenario, salvo

que encontremos la forma de re-controlar, ahora de forma consciente, el

habitable clima del planeta de los últimos 10.000 años. Si todavía fuera

posible, habría que empezar

ahora mismo.

Finalmente, es preciso darse cuenta no sólo de la intensidad del forzamiento

antropogénico actual, sino de su inaudita velocidad. La inyección de carbono en

la atmósfera que se dio por aquél entonces, comparable a si se llegaran a quemar

todos los combustibles fósiles conocidos (y mucho menos los fósiles no

convencionales), se produjo durante un período mucho más largo que el actual,

entre 10 y 100 veces más dilatado que el proceso en curso (

36). Esto

nos sitúa en un territorio desconocido donde las consecuencias son prácticamente

imposibles de prever (

37), pero

desde luego potencialmente desgarradoras a corto plazo para miles de millones de

personas y también para la civilización. En todo caso esta velocidad de

perturbación hace temer por la estabilidad de las grandes masas de hielo que, de

otra forma, tardarían milenios en fundirse.

Conclusiones

Las tres proposiciones con las que he iniciado este texto se han revelado

inválidas. No es posible estabilizar el clima a las condiciones actuales porque

el sistema climático se encuentra en régimen transitorio y todavía no ha

respondido a la totalidad del forzamiento al que está siendo sometido.

Además,

el tiempo de remanencia en la atmósfera del CO2 emitido, de decenas de miles de

años, convierte al cambio climático en curso en irreversible a escalas de tiempo

humanas.

Dado que lo que condiciona el clima es la concentración atmosférica de GEI y

no las emisiones, su mitigación no supone necesariamente reducir la

concentración de CO2 a la atmósfera, salvo que esa reducción sea prácticamente

total y en el plazo de muy poco tiempo y, además, se retire de la atmósfera el

exceso actual mediante reforestación masiva.

Finalmente, reducir drásticamente

el empleo de combustibles fósiles, sin más, no sólo no produciría una

disminución de la temperatura sino que, por el contrario, la reducción

concomitante de los aerosoles reflectores produciría un aumento brusco salvo

que, paralelamente, se redujeran las emisiones de todos los demás GEI, que

suponen algo menos de la mitad del forzamiento positivo total.

Volviendo a la contra-geoingeniería en su sentido

fuerte, cabe

preguntarse no sólo por su viabilidad y posibles consecuencias imprevisibles

sino también por las complicaciones políticas que supondría tamaña intervención

planetaria una vez fuera declarada necesaria como mal menor (¿por quién?), y que

dejaría en mera anécdota a la ya inmanejable dificultad de las negociaciones

climáticas en curso.

Deberíamos haber aprendido ya que todo desarrollo tecnológico masivo dejado

en manos de un grupo de púberes de la civilización desconocedores de los límites

como, inconsciente o inducidamente, somos todos nosotros, acaba generando más

problemas de los que resuelve. Así, habrá que decidir entre dos alternativas.

Por una parte está el repliegue necesario de la reducción drástica de emisiones

y la reforestación, con todas sus consecuencias, pero entre las que está la

posibilidad de dar una nueva oportunidad a nuestros descendientes.

Por otra,

podemos decidir formar parte de la última frontera, con la posibilidad nada

desdeñable de acabar extinguiéndonos de éxito tecnológico.

Entretanto es importante darnos cuenta de la enorme responsabilidad histórica

de la generación presente. En los últimos 30 años se ha emitido a la atmósfera

una cantidad de GEI equivalente a la mitad de la emitida en toda la historia de

la humanidad. Es muy probable que, 20 o 30 años antes del final del siglo

pasado, hubiéramos estado a tiempo de encontrar una trayectoria colectiva en

términos de emisiones que hubiera impedido llegar hasta aquí, cuando las

respuestas ya no pueden ser incrementales y no se producirán, en su caso, sin

severos sacrificios, sacrificios que, aunque diferidos, serían inmensamente

mayores si no se acometen las respuestas necesarias.

En todo caso son diferidos

para nosotros los occidentales que, por el momento, disponemos de mayores

recursos para protegernos. Porque los países ‘en desarrollo’ están ya pagando,

con sufrimiento y vidas, la alteración del clima que aquí hemos provocado.

Entretanto, nosotros miramos hacia otro lado y la comunidad mediática se muestra

estructuralmente incapaz de conectar los fenómenos a esta causa común.

Que todo esto podía ocurrir se sabe desde hace más de 50 años, pues ya el

presidente Lyndon B. Johnson advirtió del peligro en el Congreso de los Estados

Unidos en los años 60 (

38). Sin embargo, décadas de negacionismo sofisticadamente

organizado y de freno al pensamiento sistémico como elementos de la expansión

ultraliberal programada nos han llevado hasta aquí. De confirmarse los peores

augurios, esta generación, nuestra generación, no será recordada por sus éxitos

tecnológicos, sino como aquella, la del año 2000, que destrozó egoístamente el

mejor estado climático conocido en toda la historia de la humanidad.

Así

seríamos percibidos durante decenas de miles de años.

Stephen Gardiner, catedrático de filosofía de la Universidad de Washington

(Seattle) y especialista en las cuestiones éticas con las que nos enfrenta el

cambio climático, señala:

“Hemos creado un problema vital. Rehusamos obstinadamente hacerle frente.

Hacemos todo lo posible por diferir la respuesta. Imponemos cargas a los demás.

Confundimos conceptos insistiendo en soluciones incrementales. ¿Qué tipo de

gente haría algo así?” (

39)

Hoy, sin embargo, ya no podemos alegar ignorancia. Para el caso de que

decidiéramos actuar para evitar este panorama, entiendo que el lector intuye la

magnitud y la dificultad de la empresa, y de sus consecuencias colaterales.

También le ruego que vaya pensando en las consecuencias que se derivarían del

simple hecho de darnos cuenta, en breve plazo, de que ya no estamos a tiempo de

nada, cualquiera que sea el esfuerzo.

Notas

[1] Por ejemplo, la propia Tierra pasa a ser emisora neta

de CO

2 y metano con solo un leve aumento de la temperatura media

[2] Salvo que hagamos algo por retirarlo, lo que es una

tarea virtualmente imposible, comparable a si quisiéramos eliminar la sal de los

océanos, lo que requeriría una inmensa cantidad de energía.

[3] El umbral en ningún caso es el valor de +2 ºC que se maneja

en el entorno político, económico y mediático. Esto nos llevaría a medio plazo a

un nivel del mar alrededor de 25 m superior al actual (

40)

[4] De empezar más tarde de 2013 las reducciones sucesivas

deberían ser mucho más importantes, y acabar antes de 2050

[5] James Hansen es el climatólogo jefe de la NASA, y es a menudo

mencionado como el más respetado del mundo

[6] En este

punto es capital darse cuenta de que la capacidad de almacenamiento geológico de

CO2 equivale, como mucho, a 60 años de emisiones (nivel 2005) (

41), y de

la dificultad de contar con apoyo social para esta empresa (

42)

[7] Es importante destacar que este

paper no ha sido

todavía publicado, pero entiendo que, dada la relevancia de todos sus autores,

no debería sufrir variaciones significativas tras el proceso de revisión

[8] El petróleo, por su parte, se encuentra cerca del centro de

estos dos extremos

[9] En las edades de hielo el nivel del

mar es unos 100 metros inferior al actual

[10] Habría que

empezar a prescindir de este término, pues la Tierra no volverá nunca más a una

condición glacial, salvo que la especie humana desapareciera casi por completo.

Fuente:

http://ustednoselocree.com/background-climatico/otros/sencers/reducir-emisiones-para-combatir-el-cambio-climatico-depende/

Evolución de la temperatura desde mediados del siglo XIX. Los puntos negros

son los valores de temperatura, y las líneas coloreadas son aproximaciones

lineales calculadas en tres intervalos distintos que terminan en la actualidad.

Se observa como, cuanto más cercano es el intervalo, mayor es su pendiente, lo

que está en consonancia con la evolución exponencial. Fuente: IPCC, 2007.

Evolución de la temperatura desde mediados del siglo XIX. Los puntos negros

son los valores de temperatura, y las líneas coloreadas son aproximaciones

lineales calculadas en tres intervalos distintos que terminan en la actualidad.

Se observa como, cuanto más cercano es el intervalo, mayor es su pendiente, lo

que está en consonancia con la evolución exponencial. Fuente: IPCC, 2007.

Izquierda: Evolución del CO2 atmosférico si las emisiones se reducen al 6%

anual comenzando en 2012 y se produce una reforestación que consigue retirar 100

GtC de la atmósfera, en el período 2031-2080. Se observa que la reducción al

valor necesario apenas se produce antes de 2150; Derecha:

Izquierda: Evolución del CO2 atmosférico si las emisiones se reducen al 6%

anual comenzando en 2012 y se produce una reforestación que consigue retirar 100

GtC de la atmósfera, en el período 2031-2080. Se observa que la reducción al

valor necesario apenas se produce antes de 2150; Derecha:

Evolución de la temperatura en el Ártico en los últimos 2000 años. A partir

de mitades de 1800 se inicia un aumento que altera bruscamente la tendencia al

enfriamiento (Kaufman et al, Science, 2008)

Evolución de la temperatura en el Ártico en los últimos 2000 años. A partir

de mitades de 1800 se inicia un aumento que altera bruscamente la tendencia al

enfriamiento (Kaufman et al, Science, 2008)